传统树皮画的非遗文化蕴含着丰富的历史底蕴、独特的艺术魅力以及深厚的民族情感,以下从历史渊源、艺术特色、文化内涵、传承发展几个方面展开介绍:

历史渊源

树皮画的历史可追溯至古代,在北方游牧民族中,它初主要用于装饰帐篷、器皿等生活用品,同时也被用于宗教祭祀等场合。例如,在大小兴安岭一带,满族、蒙族、鄂伦春族、赫哲族等少数民族,其先祖很早就广泛使用桦树皮,由此衍生出桦树皮画艺术并广泛流传于东北地区。随着时间的推移,树皮画逐渐发展成为一种具有独特风格和特色的艺术形式。

艺术特色

选材独特:多以白桦树、松树皮、桃树皮等天然树皮为原料。如内蒙古阿尔山的桦树皮画选用30 - 50年树龄的白桦树自然剥落的树皮;四川升钟的桃树皮画利用桃树皮的天然色泽和纹理。

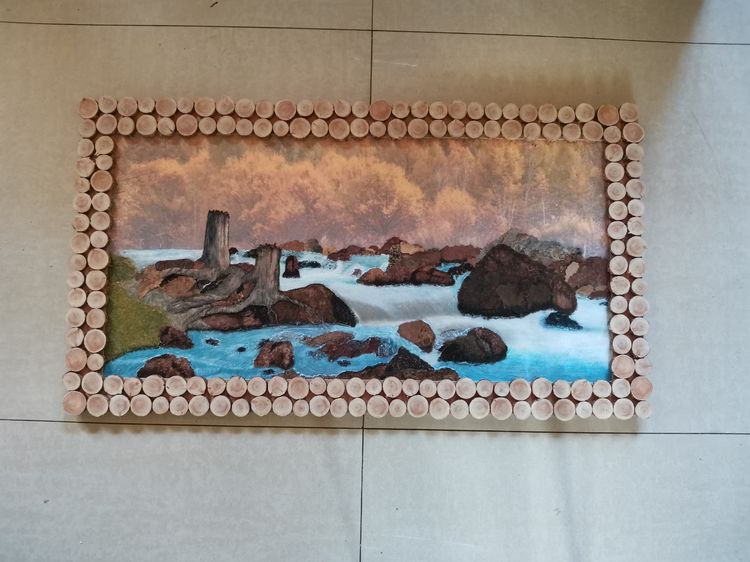

工艺精湛:融合了雕刻、拼贴、烫烙等多种技法。黑龙江的桦皮画常以高浮雕效果呈现山水、人物,线条刚劲挺拔;河北承德的陈氏树皮画以多层树皮叠加,结合苔藓、干花等辅料,形成立体山水画。

风格多样:不同地区的树皮画呈现出各异的风格。内蒙古树皮画融入蒙古族文化元素,如蒙古马、勒勒车等,展现草原民族的审美情趣;黑龙江的桦皮画以鄂伦春族狩猎、赫哲族渔猎为题材,体现北方少数民族的生活场景。

文化内涵

民族记忆:树皮画记录了少数民族的生产生活,是民族文化的“活化石”。例如,鄂伦春族的桦皮船、赫哲族的渔猎工具等在树皮画中得以展现,反映了他们的生活方式和文化传统。

生态智慧:利用自然剥落的树皮创作,体现了人与自然和谐共生的理念。人们就地取材,将废弃的树皮转化为艺术品,既节约了资源,又减少了对环境的破坏。

审美情趣:树皮画的天然纹理与匠人技艺结合,形成独特的艺术语言。其色彩、构图和表现手法都蕴含着民族的审美观念和艺术追求,具有极高的艺术价值。

传承发展

创新传承:在新时代背景下,树皮画传承人不断探索创新,将传统技艺与现代审美相结合。如内蒙古谢彩云团队通过校企合作,将掐丝珐琅、草编等技法融入树皮画,提升作品的艺术附加值;开发树皮画材料包、文创产品等,推动非遗技艺走进大众生活。

产业带动:树皮画产业的发展不仅促进了非遗技艺的传承,还带动了当地经济发展。例如,阿尔山市的树皮画产业为当地居民提供了就业机会,帮助贫困户脱贫致富,形成了“龙头企业 + 基地 + 贫困户”的产业脱贫模式。

文化传播:树皮画作为非遗文化的代表,通过参加各类展览、活动等方式,走向了更广阔的舞台。如白狼镇树皮画先后参加“中蒙俄国际绿色有机产品博览会”“天涯共此时—内蒙古文化节”等活动,让更多的人了解和认识了树皮画这一非遗技艺。

公网安备

公网安备