中国桦树皮画作为北方渔猎民族特有的传统艺术形式,承载着深厚的历史文化底蕴,其非遗技艺主要体现在以下方面:

一、历史渊源与传承脉络

桦树皮画技艺可追溯至新石器时代红山文化时期,考古发现表明当时已有原始形态的桦树皮雕刻工艺。鄂伦春、鄂温克、赫哲等民族在生产生活中广泛使用桦树皮制作器物,并将其镂空技艺发展为独立艺术形式。20世纪50年代民族社会变革期,传统制作群体缩减至30余户匠人,但通过近现代保护措施,技艺得以延续。2024年1月,桦树皮画(桦树皮镂空画)被列入黑龙江省七批省级非物质文化遗产代表性项目名录扩展项目,其传承脉络清晰展现了北方民族与自然共生的智慧。

二、核心工艺特征

原料采集与处理

每年5-6月选取30年以上白桦树,剥取厚度均匀的树皮,经蒸煮、压平、阴干等7道工序制成可雕刻胚料。现代创新引入分层染色技术,通过控制染料渗透深度形成立体色阶,增强画面层次感。镂空雕刻技法

使用鹿角锥、鱼骨刀等传统工具实施阴刻阳雕,结合分层剥离技术呈现狩猎文化、萨满仪式等民族历史场景。例如,2023年传承人作品《鄂伦春迁徙图》采用五层透雕工艺,单幅雕刻耗时达1800工时,生动展现4组动态场景。题材内容创新

作品主题聚焦北方少数民族文化记忆:狩猎文化:集体围猎、驯鹿迁徙等场景

萨满信仰:跳神仪式、图腾崇拜活动

生活习俗:桦皮船制作、兽皮加工技艺

现代艺术家还探索将哈尔滨城市建筑、黑土文化与油画艺术结合,开拓树皮画新视野。

三、地域特色与流派分化

大兴安岭流派

以鄂伦春族为代表,强调利用整块桦树皮自然纹理,通过简单雕琢呈现山水、人物、狩猎情景。其作品《林深时见鹿》荣获大兴安岭工艺品大赛奖,展现人与自然和谐共生的哲学思想。小兴安岭流派

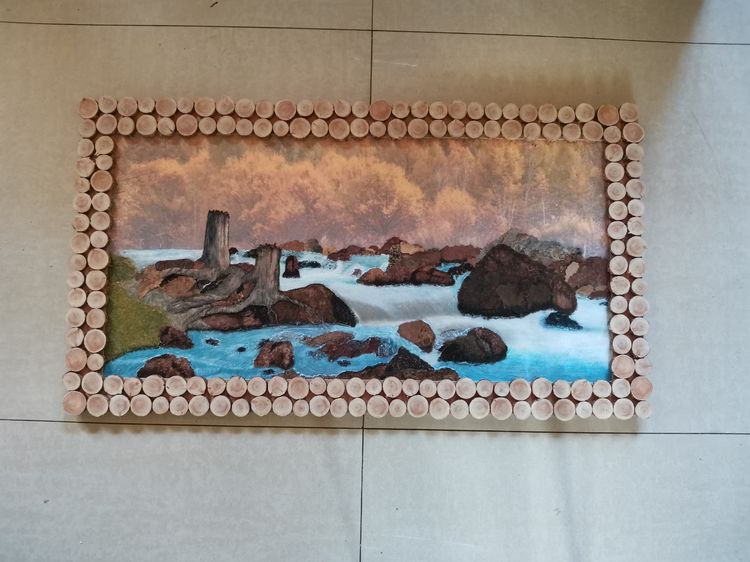

以赫哲族传承人傅占祥为代表,创作桦皮粘贴画反映渔猎生活。《冬钓》《拖日气》等作品获全国文艺作品交流会二等奖,34幅被黑龙江省民族博物馆收藏,形成独特的民俗艺术语言。松嫩平原流派

传承人唐德滨发明北方树皮山水画新技法,将黑土文化与油画艺术融合。其作品《雪域》获黑龙江省一带一路民间工艺精品展金奖,《城市记忆》系列获文创设计大赛专业组金奖,推动传统技艺现代化转型。

四、保护现状与创新实践

现存完整掌握传统技法的传承人仅9位,但保护体系日益完善:

数字化保护:建立230GB数字化档案,包含工艺流程视频、纹样矢量图等

传承模式创新:呼玛县实施"双轨传承",通过家族代际传承与职业院校专项课程培养人才

展示交流平台:2023年届桦树皮镂空画双年展展出古今作品200余件,吸引3.7万人次参观

技艺融合探索:传承人徐长河研制桦皮剪贴画,通过"剪-贴"工序表现花木鸟兽,获上海民间艺术节作品奖

这些非遗技艺不仅记录了北方民族与桦树共生的历史,更通过现代创新保持艺术。从红山文化的原始雕刻到当代的数字化保护,桦树皮画始终是中华文明多元一体格局中独具特色的文化符号。

公网安备

公网安备