在内蒙古阿尔山的茫茫林海中,白桦与松树的树皮并非寻常废弃物,而是当地匠人手中承载千年文脉的 “特殊纸张”。阿尔山树皮画以木为纸,用指尖技艺将这片土地的历史记忆、民族智慧与生态情怀凝刻其中,让无形的文脉变得可触、可感、可传,成为大兴安岭地区文化传承的独特载体。

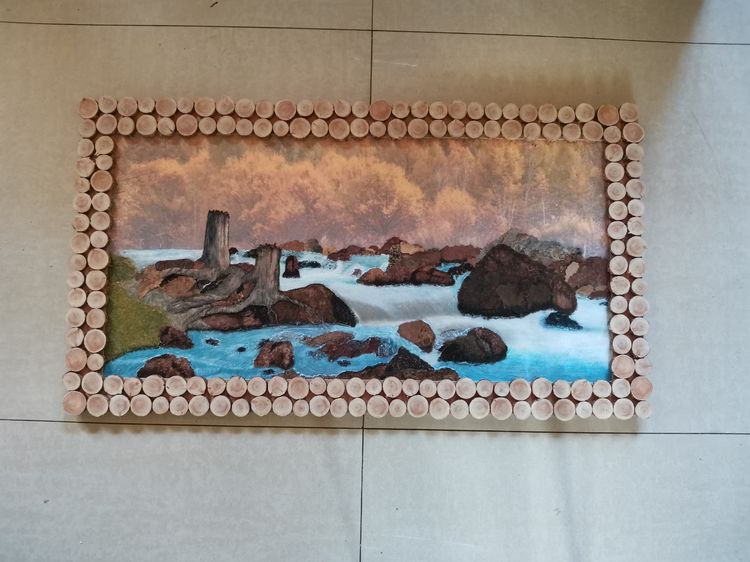

阿尔山树皮画选择 “木” 作为 “纸”,本身就是对地域文脉的深度呼应。阿尔山地处大兴安岭腹地,森林覆盖率超 80%,白桦与松树是这里的原生树种,与当地居民的生活早已融为一体 —— 鄂伦春族用桦树皮制作桦皮船、桦皮篓,鄂温克族以松树皮搭建临时居所,树皮既是生存资源,也是文化符号。当匠人选取树皮作为创作载体时,实则是延续了先民 “就地取材、顺应自然” 的生存智慧,让树皮画从诞生之初就与地域文脉紧密相连。这种 “木纸” 不同于传统宣纸的纤薄,它自带森林的气息与岁月的肌理:白桦皮的奶白色泽中带着自然生长的纹理,如同雪地映照的林海;松树皮的深褐底色里藏着年轮般的褶皱,仿佛记录着山林的四季更迭。每一块树皮都是的 “纸张”,其天然的形态与色彩,成为文脉传承的 “天然底色”,让树皮画一出生就带着阿尔山的地域基因。

以木为纸,阿尔山树皮画先承载了当地少数民族的千年生活记忆。明清时期,阿尔山地区的鄂伦春、鄂温克等少数民族以狩猎、游牧为生,没有文字的先民,曾用树皮刻画简单图案记录狩猎成果、传递生活信息 —— 这便是树皮画的雏形。如今,匠人在 “木纸” 上复刻的,正是这些远去的生活场景:一幅《狩猎图》中,深褐色树皮剪出的猎人身影挺拔,手持弓箭瞄准前方,白桦皮剪出的鹿群在雪地中奔跑,树皮的天然纹理恰好模拟出雪地的斑驳与鹿毛的蓬松,仿佛将数百年前鄂伦春族猎人的英姿定格;《采山珍图》里,浅黄树皮拼接成的山林间,匠人用细小的树皮碎末粘贴出蘑菇、蓝莓的形态,还原了鄂温克族先民秋季进山采集的热闹场景。这些画面以木为纸得以留存,让没有文字记载的生活细节成为可追溯的历史,填补了地域生活记忆的空白,让千年的生活文脉在 “木纸” 上代代延续。

更重要的是,阿尔山树皮画以木为纸,承载了少数民族的精神信仰与文化习俗,让无形的文脉有了具象表达。在阿尔山的少数民族文化中,山林是 “神山”,驯鹿是 “神鹿”,自然崇拜贯穿千年。树皮画将这些精神信仰融入 “木纸” 之中:《祭山林图》用深褐树皮勾勒出祭祀台的轮廓,白色树皮剪出的祭品整齐排列,匠人还特意保留了树皮边缘的自然缺口,象征对山林的敬畏;《驯鹿图腾图》以圆形白桦皮为 “纸”,中心用深色树皮粘贴出驯鹿的头部,周围环绕着太阳、月亮的图案,再现了鄂温克族 “使鹿部落” 对驯鹿的崇拜。这些作品以木为纸,将抽象的信仰转化为直观的画面,让后代不仅能看到先民的信仰形态,更能理解其中 “人与自然和谐共生” 的核心思想。此外,少数民族的传统习俗也在 “木纸” 上得以传承:春节时的 “祭火神” 场景、婚礼上的 “桦皮信物” 画面,通过树皮画的创作,让年轻一代了解祖辈的习俗礼仪,让千年的精神文脉在 “木纸” 上鲜活起来。

以木为纸,阿尔山树皮画还承载了大兴安岭地区的生态文脉,传递着 “尊重自然、守护山林” 的理念。从先民 “取之有度” 的树皮采集方式,到如今匠人 “只取自然脱落或修剪剩余树皮” 的原则,树皮画的创作始终遵循生态规律 —— 匠人不会为获取原料砍伐树木,而是收集自然脱落的树皮或林业修剪后的废材,这种 “可持续取材” 的方式,正是千年生态智慧的延续。在画面创作中,生态理念同样被融入 “木纸”:《林海四季图》用不同季节的树皮展现山林变化 —— 春季的嫩绿树皮表现新枝发芽,夏季的深绿树皮呈现浓荫密布,秋季的金黄树皮模拟落叶纷飞,冬季的白色树皮还原雪地林海,既展现了阿尔山的生态之美,也传递出 “守护森林、延续生态” 的文脉内涵。这种生态文脉通过树皮画的传播,让更多人了解阿尔山对自然的敬畏,推动生态保护理念的传承。

在当代,阿尔山树皮画以木为纸的文脉传承之路愈发宽广。当地匠人不仅在 “木纸” 上复刻传统画面,还融入现代元素:《阿尔山火车站》用树皮还原这座日式风格建筑的历史风貌,《光伏林海》将太阳能板与森林画面结合,展现地域发展与生态保护的平衡。同时,树皮画还通过文创产品走向更广阔的舞台 —— 以树皮画为图案的书签、笔记本,让 “木纸” 上的文脉走进日常生活;非遗工坊的技艺培训班,让年轻人学会在 “木纸” 上创作,成为文脉传承的新力量。2019 年,阿尔山树皮画制作技艺入选内蒙古自治区非物质文化遗产名录,标志着这一 “以木为纸” 的文脉传承方式获得官方认可,将在更规范的保护与推广中,继续承载千年文脉走向未来。

阿尔山树皮画以木为纸,并非简单的材料选择,而是一场跨越千年的文脉对话。它让树皮从自然之物变为文化载体,让地域历史、民族精神与生态智慧在 “木纸” 上得以沉淀、展现与传播。在文化传承的长河中,阿尔山树皮画将继续以木为纸,载着千年文脉,在新时代书写更多传承与创新的故事,让大兴安岭的文化根脉永远鲜活。

公网安备

公网安备